折口 信夫・春洋

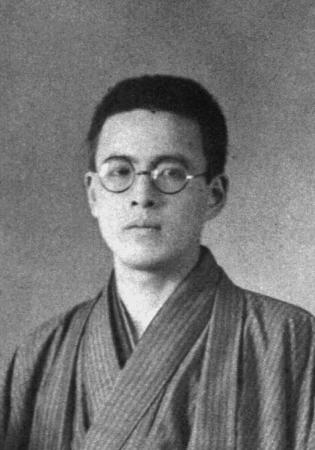

折口 信夫(おりくちしのぶ)

(写真:國學院大學折口博士記念古代研究所 所蔵)

明治20年(1887)2月11日大阪府西成郡木津村(現大阪市浪速区敷津西町)に父秀太郎(医業)、母こうの四男として生まれる。

明治43年(1910)國學院大學を卒業。大阪で中学校教師をしたのち、國學院大學に勤め、国文学、民俗学、芸能学、言語学と研究分野を広げる。大正10年(1921)9月國學院大學教授となり、昭和3年(1928)5月慶應義塾大学教授を兼任、昭和7年(1932)3月に文学博士となる。

一方で詩歌の才能に優れ、釈迢空の筆名で独自の歌風を確立する。

生涯独身で、門弟の鈴木金太郎、藤井春洋等と同居。昭和19年(1944)7月21日に春洋を養嗣子とする。

昭和24年(1949)7月、春洋の生地である羽咋市一ノ宮町に父子墓を建てた。 昭和28年(1953)9月3日午後1時11分、胃癌のため没した。享年66歳。

折口 春洋(おりくち はるみ)/藤井 春洋(ふじい はるみ)

(写真:國學院大學折口博士記念古代研究所 所蔵)

羽咋郡一ノ宮村(現羽咋市寺家町)に、藤井升義の四男に生まれる。

金沢第一中学校を経て、大正14年(1925)4月國學院大學予科入学。折口主宰の短歌結社「鳥船社」に入り、指導を受け、やがて師と同居する。

昭和11年(1936)4月國學院大學教授に就任するが、太平洋戦争で召集を受け、昭和19年(1944)7月硫黄島に着任。それと前後して折口家の養子となる。昭和20年(1945)硫黄島で戦死、没後陸軍中尉に昇格。折口信夫は米軍上陸の2月17日を春洋の命日と定め、南島忌とする。

| 年号 | 西暦 | 折口信夫できごと | 折口春洋できごと |

|---|---|---|---|

| 明治20 | 1887 | 2月11日、大阪府西成郡木津村(現、大阪市浪速区敷津西町)に父秀太郎(医業)、母こうの四男として生まれる | |

| 明治25 | 1892 | 4月、木津尋常小学校に入学 | |

| 明治32 | 1899 | 4月、大阪府立第五中学校に入学 | |

| 明治38 | 1905 | 9月、國學院大學部予科に入学 | |

| 明治40 | 1907 | 7月、國學院大學予科修了 9月、本科国文科に進む |

2月28日、一ノ宮に父升義・母初ゐの四男として生まれる |

| 明治42 | 1909 | 10月、東京短歌会に出席、アララギ歌人の斉藤茂吉、伊藤左千夫らと知り合う | |

| 明治43 | 1910 | 7月、國學院大學国文科卒業し、帰阪。この頃から「釈迢空」の筆名を用いはじめる | |

| 明治44 | 1911 | 大阪府立今宮中学校嘱託教員となる | |

| 大正2 | 1912 | 12月、柳田国男主宰の『郷土研究』に投稿原稿「三郷巷談」を発表し、柳田の知遇を得る この年、自筆本の歌集『ひとりして』を作る |

4月、一ノ宮小学校に入学 |

| 大正3 | 1914 | 今宮中学を退職、教え子を多数連れて上京 | |

| 大正5 | 1916 | 9月、国文口訳叢書として『万葉集』上巻を刊行(中・下巻は翌年5月刊) 國学院大学内に郷土研究会を創立する |

|

| 大正6 | 1917 | 2月、「アララギ」編集同人となる | |

| 大正8 | 1919 | 1月、國學院大學臨時代理講師となる。『万葉集辞典』刊 | 4月、金沢市小将町高等小学校に転校 |

| 大正9 | 1920 | 4月、金沢第一中学校に入学 | |

| 大正10 | 1921 | 9月、國學院大學教授となる。国文学史及び万葉集講読を担当 年末、「アララギ」から遠ざかる |

|

| 大正12 | 1922 | 5月、慶應義塾大学講師を兼任 | |

| 大正13 | 1924 | 4月、古泉千樫の勧めで『日光』同人に加わる | |

| 大正14 | 1925 | 1月、國學院大學予科生の間に短歌結社「鳥船社」起こる 5月、処女歌集『海やまのあひだ』を刊行 |

4月、國學院大學予科入学。鳥船社に加入し新派短歌を作る |

| 昭和2 | 1927 | 6月、能登へ採訪旅行し、初めて春洋の生家(藤井家)を訪問 | |

| 昭和3 | 1928 | 4月、慶應大学教授(國學院大學教授兼任)となり、芸能史開講 10月、品川区大井出石町に転居。没年まで住む |

折口と同居開始 |

| 昭和4 | 1928 | 4月、折口学の集成『古代研究(民俗学篇1)』、『同(国文学篇)』を刊行 | |

| 昭和5 | 1930 | 1月、第2歌集『春のことぶれ』、『歌の話』刊行 6月、『古代研究(民俗学篇2)』刊行 9月、『釈迢空集』刊行 |

3月、國学院大学国文科卒業 |

| 昭和6 | 1931 | 1月、志願兵として、金沢歩兵聯隊に入営 12月、除隊 |

|

| 昭和7 | 1932 | 3月、万葉集研究により文学博士の称号を受ける | |

| 昭和9 | 1934 | 12月、日本民俗協会発足、幹事(事実上会長)となる | 4月、國学院大学講師となる |

| 昭和11 | 1936 | 4月、國学院大学教授となる | |

| 昭和14 | 1939 | 4月、箱根仙石原に山荘「叢隠居」竣工。以後例年、休暇の多くをここに過ごす 京都帝国大学史学科特別講師となり、神道を中心に講義 |

|

| 昭和15 | 1940 | 2月、『近代短歌』刊行 4月、國學院大學の学部講座に「民俗学」新設 |

|

| 昭和16 | 1941 | 3月、『橘曙覧評伝』刊行 | 12月、太平洋戦争起こり応召 |

| 昭和17 | 1942 | 9月、歌集『天地に宣る』刊行 | 4月、召集解除 |

| 昭和18 | 1943 | 9月、『死者の書』を改訂して刊行 | 9月、再び応召、金沢歩兵聯隊に入営 |

| 昭和19 | 1944 | この頃から春洋の歌稿の整理を始める 3月、『日本芸能史六講』刊行 7月21日、春洋を養嗣子に入籍 |

7月、硫黄島に着任。陸軍中尉任命 |

| 昭和20 | 1945 | 3月31日、大本営から硫黄島全員玉砕の発表を知る | 3月19日、硫黄島全員玉砕 |

| 昭和21 | 1946 | 6月、春洋と共著の歌集『山の端』出版 | |

| 昭和22 | 1947 | 3月、戦火のため未出版となっていた『古代感愛集』を改訂して出版 8月、『日本雑歌集』刊行 10月、『日本文学の発生 序説』、『神道宗教化の意義』刊行 12月、『迢空歌選』刊行 |

|

| 昭和23 | 1948 | 1月、歌集『水の上』刊行 3月、歌集『遠やまひこ』刊行 |

|

| 昭和24 | 1949 | 2月、『恋の座』刊行 7月、春洋と自身の墓碑建立のため藤井家を訪問。羽咋高校校歌の作詞依頼を受ける 9月、『世々の歌びと』刊行 12月、宮中御歌会詠進歌選者を命じられる |

|

| 昭和25 | 1950 | 2月、『日本文学啓蒙』刊行 | |

| 昭和26 | 1951 | 3月2日、羽咋高校に贈った校歌が学校に届く | |

| 昭和27 | 1952 | 5月、『古代感愛集』、『近代悲傷集』を改訂出版 | |

| 昭和28 | 1953 | 2月、『かぶき讃』刊行 9月3日、胃癌のため永眠。 市内一ノ宮町の父子墓に遺骨を埋葬する |

9月15日、歌集『鵠が音』刊行(折口信夫編集) |

更新日:2024年12月20日